「健康経営の第一歩!現場から始める職場改善」セミナー

~健康不調による損失を防ぎ、人材が定着する職場づくり~

健康経営が注目される今、職場環境の改善は「人材の定着・活躍」に直結する重要なテーマ。本セミナーでは、健康経営のスペシャリストに現場の視点から、健康不調による労働損失の防止と具体的な職場改善策をわかりやすく解説していただき、人を大切にする経営の第一歩を学ぶ機会となりました。

【基調講演】講師 水浦毅彦さん(Skylink代表/理学療法士)

講演は、参加者の身体の柔軟性や睡眠の質を確認するアイスブレイクから始まり、これらが仕事の効率や疲労度と関連することを示唆しました。水浦氏は自身の経歴(Skylink代表、理学療法士、健康経営・パラスポーツ活動など)を紹介し、健康経営の概念とその重要性を強調しました。

健康経営の核となる考え方は、「従業員の健康保持・増進への取り組みが将来の収益性を高める投資である」という点です。これは、企業の経営的な視点から健康管理を捉え、人材という資本への投資と位置づけます。

主な目的は2つあります。

1. 30代から50代の働き盛りの世代の病気を予防し、健康診断結果が良いだけでなく体力向上を目指すこと。

2. 60歳以降の高齢者が健康に働き続けられるよう、労働災害を減らすこと。例えば、宮崎市では60代以降の転倒・転落災害が多く、これは42歳頃から起こりやすくなると指摘されています。

健康経営は、従業員の健康増進を通じて、活力向上、疲労軽減(腰痛、肩こり、頭痛などによる年間損失の削減)、労働生産性の向上、組織の活性化、イノベーション促進、そして最終的な業績向上につながるとされます。また、社会全体としては、国民のQOL向上や新産業創出といったメリットもあります。

従来の「病気を治す」医療から、「病気を予防し、動ける状態を保つ」という予防的な視点への転換が、医学教育でも進んでいることが説明されました。特に、自覚症状がないうちから予防的に取り組むことが重要と強調されています。2050年には日本の生産年齢人口が大幅に減少する予測がある中、健康経営を通じて高齢者が長く働くことができれば、企業は人材不足への備えができ、国全体の生産年齢人口も維持できるという大きなメリットがあります。

具体的な経済損失として、腰痛(軽度で年間約59万円、重度で約172万円)、心臓病(約42万円)などが挙げられ、これら小さな不調の積み重ねが企業に大きな損失をもたらすことが示されました。企業は、業務時間内に従業員の身体ケアを導入するなど、健康への投資を行うべきだと提案されています。この投資は、企業のイメージアップ、そして何よりも人材定着率の向上に寄与します。健康経営に取り組む企業は、平均的な離職率10.7%に対し、2.5〜4.9%と大幅に低い離職率を実現しているというデータも示されました。

健康経営には、自治体からの補助金制度や、国の様々な補助金も活用できるため、企業の費用負担を抑えつつ従業員への健康投資が可能であることも説明されました。水浦氏は、健康経営は「従業員の健康に投資することで、企業・国・市町村の三方良しの活動となり、補助金も活用できる」と結びました。

【パネルディスカッションの概要】

水浦さんがモデレーターを務め、健康経営を実践している3名のパネラーとともにパネルディスカッションを行いました。

◆田中宏樹さん (㈱アスカゼ代表取締役/理学療法士)

田中さんは健康経営を「組織の成長エンジン」と捉えています。従業員のパフォーマンスが組織成長に不可欠であり、急な退職や入院による人材ロスを防ぐために、人への投資が重要だと述べました。具体的な取り組みとして、従業員アンケートによる「プレゼンティズム」など生産性損失の可視化、経営者と従業員の課題認識のズレの解消を挙げ、専門家との連携をサポートしています。効果については、すぐに離職率改善が見えなくても、社内のコミュニケーションが活性化し、健康に対する意識が向上したと感じています。初めの一歩としては、エレベーター横の階段昇降表示や健康ポスター掲示など、スモールステップから始めることを推奨しています。

◆岡野泰大さん (㈱KANGO代表取締役/看護師)

岡野さんは健康経営を「おかげ様経営」と表現し、従業員への感謝と相互理解が、会社の成長と維持に不可欠だと強調しました。元看護師として、ストレスチェック実施とその結果に基づくアドバイス、ドライヘッドスパ提供なども行っています。取り組みの第一歩は、経営者だけでなく従業員も含め、全員が健康経営の基本的なメリットと意義を理解することが重要だと述べています。従業員と経営者の間で課題認識のズレがある場合(例:経営者は身体の不調、従業員は残業時間や人間関係のストレス)、そのギャップを埋めることが健康経営の課題であると感じています。ストレスの高い職場では、あえて従業員に「逃げ場」として一人になれる時間(例:休憩時間の延長)を提供し、それがストレス軽減につながった事例も紹介しました。

◆柏原ひろみさん (保健師事務所「月と波」運営/看護師・保健師)

柏原さんは健康経営を「会社の土台」と位置づけ、「人は宝」という理念に基づき、自身が過労で燃え尽きた経験から心身の健康の重要性を実感しています。中小企業向けにアウトソーシングの保健室を提供し、毎月の訪問で心身を整えるきっかけ作りや、従業員全員との個別面談を実施しています。面談では雑談から悩みを聞き出し、時には社長自身が最も孤独で悩みを抱えているケースもあると指摘しました。効果としては、離職率が労働時間、人間関係、スキルアップなど複合的な要因で決まることを認識しつつ、新入社員研修で「健康が仕事と生活の土台である」ことを徹底することで、定着率が向上した事例を挙げました。社員からは「本音を話せる安全基地のような存在」と感謝の声が寄せられ、福利厚生の中でも最も効果があったと評価されたそうです。

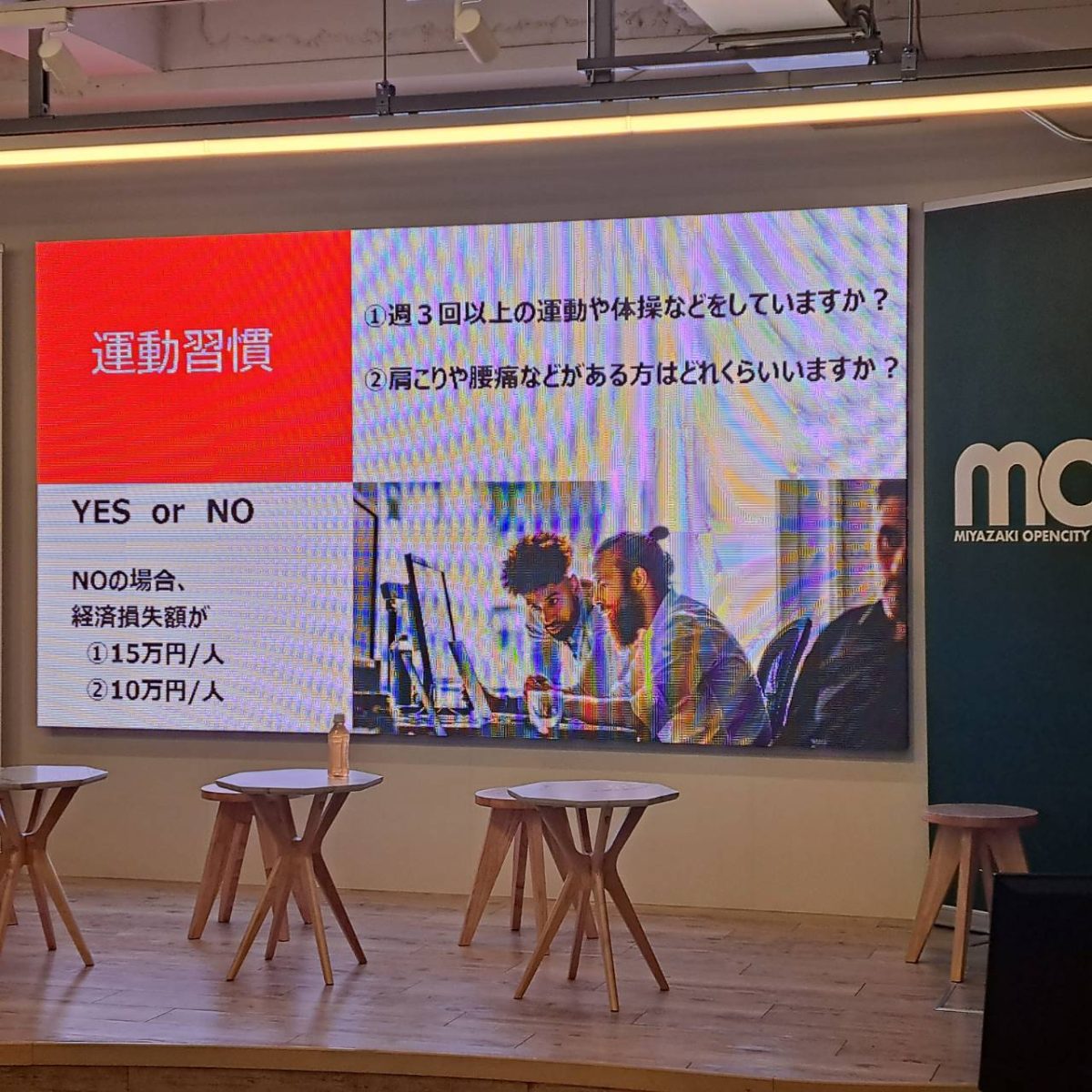

【ワークショップ】

ワークショップでは、従業員の健康状態が企業にもたらす経済損失を具体的に可視化し、その規模と経営への影響を参加者が認識することで、健康経営の必要性をあらためて知る機会となりました。

【質疑応答】

質疑応答では、健康経営が財務的な健全性とは異なり、「人的資本への投資」であるとの理解が深まりました。元公務員からの質問では、自治体における経済損失のデータ不足が課題とされ、健康経営の導入が難しい現状が共有されました。これに対し、健康経営は「ウェルビーイング経営」など将来のトレンドにもつながり、初期費用をかけずにスモールステップから始める「投資」であるべきとの考えが示されました。また、小規模企業や個人事業主における健康支援のニーズの高さと、補助金対象とならない場合の個人レベルでの工夫(例:生活習慣改善)の重要性も議論されました。

宮崎ではまだよく知られていない「健康経営」。企業と働く人双方の幸福度を高めるため、もっと多くの方々に広めていく必要があると考えさせられたセミナーでした。

| イベント名 | 「健康経営の第一歩!現場から始める職場改善」~健康不調による損失を防ぎ、人材が定着する職場づくり~ |

|---|---|

| 開催日程 | 2025/08/05(火)開催 |

| 開催時間 | 19:00-21:00 |

| 開催場所 | MOC |

| 参加費 | 無料 |