スポーツ×栄養×地域活性化

~トップアスリートを育てる"食"のチカラ~

1 セミナー概要

スポーツランドであり食の宝庫である宮崎のポテンシャルを最大限に生かし、アスリート育成や食産業の振興につなげるには?まだよく知られていない「スポーツ栄養」という切り口から可能性を探りました。

2 第一部:基調講演 「競技・地域を支えるスポーツ栄養の最前線」

宮崎スポーツ栄養協会副会長の公認スポーツ栄養士、中村優太氏が登壇しました。

中村氏は、宮崎県内で正しいスポーツ栄養を広めたいという思いから、同じ志を持つ栄養現場の仲間たちと宮崎スポーツ栄養協会を立ち上げたことを紹介しました。現在、約40名の会員が勉強会などを実施し、次の公認スポーツ栄養士の育成にも力を入れていると語られました。

自己紹介では、平成5年生まれの32歳で、地元は佐土原町、中高と野球に明け暮れた日々を送り、甲子園を目指していたと話されました。大学で管理栄養学を専攻し、管理栄養士の資格を取得。4年時の研究テーマがスポーツ栄養だったことがきっかけで、現在の道に進んだそうです。

職歴としては、卒業後に椎葉村の保健所での行政栄養士を2年間経験後、公認スポーツ栄養士の資格を知り、取得を目指しました。東京への研修が頻繁にあるため椎葉村からの通学が困難となり、宮崎市郡医師会病院への転職を経て、今年の3月まで病院の管理栄養士を務めました。4月からはスポーツ栄養の活動に注力するためフリーランスとなり、さらに南九州大学の大学院で修士課程を勉強中であると述べられました。

所持資格は管理栄養士、調理師、日本スポーツ協会公認スポーツ栄養士で、宮崎県で初めて令和5年にこの資格を取得したと紹介されました。現在は、日本ボクシング連盟役員やJOCの評価スタッフ、宮崎県ボクシング連盟のメディカルコーチも務めています。

公認スポーツ栄養士を目指した理由として、高校時代に「食べても食べても太らない」という経験があったことを挙げました。当時の監督からは「体重が増えないと試合に出さない」と言われ、公式戦に一度も出場することなく現役を終えたそうです。

大学で自身の基礎代謝が高いことを知り、太りにくい体質が健康的な良いことであると理解したことが転機になったと話されました。当時、身長マイナス100キロ(65kg)という目標体重が課され、10kg増量が必要でしたが、これは困難だったとのことです。

現在も現場には「どんぶりでご飯3杯」といった根性論的な指導が残っていると感じているそうです。中村氏は、高校時代に母親が作ってくれた5つのおにぎりを練習の合間などに分けて食べるという方法で増量を目指した経験が、結果的に「正しいスポーツ栄養の考え方」であったと振り返りました。

「食トレ」という言葉について、宮崎県内では「とにかくたくさん食べさせる」という認識がほとんどだが、アスリートには「何を食べるか考える」ことが最も重要だと強調しました。

また、「スポーツで強くなるために食べるのであって、食べるためにスポーツをしているわけではない」という公認栄養士の養成講座で聞いた言葉が自身の心に深く刺さっていると語られました。 食事に休みはないため、夏休み中も牛乳を意識して飲むなど、日々の栄養摂取を意識することの重要性を伝えました。宮崎県内のスポーツ栄養知識の遅れを感じ、体重や食事がアスリートの障壁になってほしくないという思いから、公認スポーツ栄養士を目指したと述べられました。

公認スポーツ栄養士は、競技指導者と連携し、選手の栄養・食事に関する自己管理能力を高めるための栄養教育や食環境整備を行う資格であり、日本代表のトップアスリートからジュニア、健康増進目的のスポーツ愛好家まで幅広い層に求められていると説明しました。

チームにおいては、監督、コーチ、トレーナー、スポーツドクターなど医療系の専門家と連携し、栄養面から専門的なサポートを行う役割を担うのが公認スポーツ栄養士であり、日本栄養士会と日本スポーツ協会の共同認定資格であると紹介されました。2024年度末現在で557名が認定されており、宮崎県では10月に宮崎スポーツ栄養協会から新たに2名が誕生する予定で、育成が進められていると述べられました。

公認スポーツ栄養士は管理栄養士であることが必須条件であり、資格取得には書類選考、共通講習会、専門講習会、検定試験(筆記、口頭試問、プレゼンテーション)など複雑なプロセスを経て、彼自身も5~6年を要した困難な資格であると説明しました。

管理栄養士と公認スポーツ栄養士の違いについて、管理栄養士が「栄養ケアマネジメント」に基づいて栄養管理を行う(病院での食事管理など)のに対し、公認スポーツ栄養士は「スポーツ栄養マネジメント」を重視し、選手一人ひとりの問題点を洗い出し、個別の栄養指導を行う点が異なると説明されました。

〈競技特性を踏まえた栄養サポート事例〉

中村氏は、ボクシングとサッカーのサポート事例を具体的に紹介しました。

ボクシングの栄養サポートでは、主に減量と増量に対応しています。減量ではパフォーマンスを維持した減量、増量では筋肉量の増加に焦点を当てていると説明がありました。試合当日には、計量後のリカバリーや各選手の試合時間に応じた食事調整を行うそうです。

高校3年生の選手の減量事例では、5.6kgの減量目標に対して3ヶ月の期間を設け、IOCの推奨に基づき1日250~500kcalの負のエネルギーバランスを計画したと述べられました。脂質の多い特濃牛乳を低脂肪乳に替えたり、菓子パンをおにぎりやバナナに替えることでカロリーを減らし、さらに自主的なランニングで消費カロリーを増やす計画を実行。夜に米を食べたがらない選手には、コーンフレークで糖質を補給し、練習前にゼリー飲料でエネルギーを補給するなど、選手の状況に合わせた柔軟な対応をした結果、身長が1cm伸び、体重が5.8kg減少し、体脂肪率も5.3%減と、脂肪を効率的に落とすことができたと評価されました。

サポートにあたっては、監督、コーチ、トレーナー、保護者と密に連携し、選手が嘘のデータを出さないよう体重測定にも立ち会い、捕食のタイミングや調理法まで協力を仰いでいると話されました。

サッカーの栄養サポートでは、チーム全体の栄養サポートと、個々の選手の評価に基づく個別サポートを並行して行っていると説明しました。年1回程度の全体講習会では効果が薄いと考え、選手自身が自身の体の状態を理解し、栄養の重要性を理解することを重視しているそうです。月に1~2回、体組成測定を実施し、選手一人ひとりにグラフ化してフィードバックすることで、自身の状況を理解させています。体重だけではなく、「除脂肪体重」に着目することで、体重が減っていても筋肉量が増えていればパフォーマンス向上に繋がっていると評価できると述べられました。

試合当日のサポートでは、前日までの糖質中心の食事指導や、SNSを活用した食事時間の指示、保護者やマネージャーと連携して捕食やスポーツドリンクの準備を行うそうです。試合中にエネルギーを持続させるため、スポーツドリンクにパラチノースを追加したり、クーラーボックスに氷水を入れてドリンクを冷やし、アップ前やハーフタイムにカステラ、バナナ、カフェイン飲料、アイススラリーなどを摂取させることで、パフォーマンス維持と疲労回復を促していると語られました。

〈食育の重要性〉

中村氏は、いくら試合時のスポーツ栄養管理が優れていても、基本となる「食育のベース」がなければパフォーマンスは発揮されないと強調しました。運動・栄養・休養の3つの要素の中で、栄養が最も重要であると考え、将来的には中学校の栄養教諭の先生方と連携し、中学・高校生への食育を強化することで、高校進学時にスムーズなスポーツ栄養サポートができる体制を構築したいと述べられました。

アスリートの基本的な食事として「主食・主菜・副菜・乳製品・果物」をバランス良く摂取することの重要性を挙げ、普段の食事で不足しているものを把握し、空腹時や必要な時に捕食として追加する指導を行っていると説明しました。陸上、バスケ、テニス、水球など、他の競技でもそれぞれ特性に応じた栄養サポートを行っており、将来的には野球チームのサポートもしたいと抱負を述べられました。

〈今後の展望〉

宮崎県から世界チャンピオンを輩出すること、そして宮崎を「スポーツランド」から「アスリート王国」へと変革させ、豊かな食材でアスリートをサポートし、多くのトップアスリートが生まれる地域にしたいと語られました。自身が行きたかった甲子園での勝利も、栄養を通じて達成したい目標であると述べ、講演を締めくくりました。

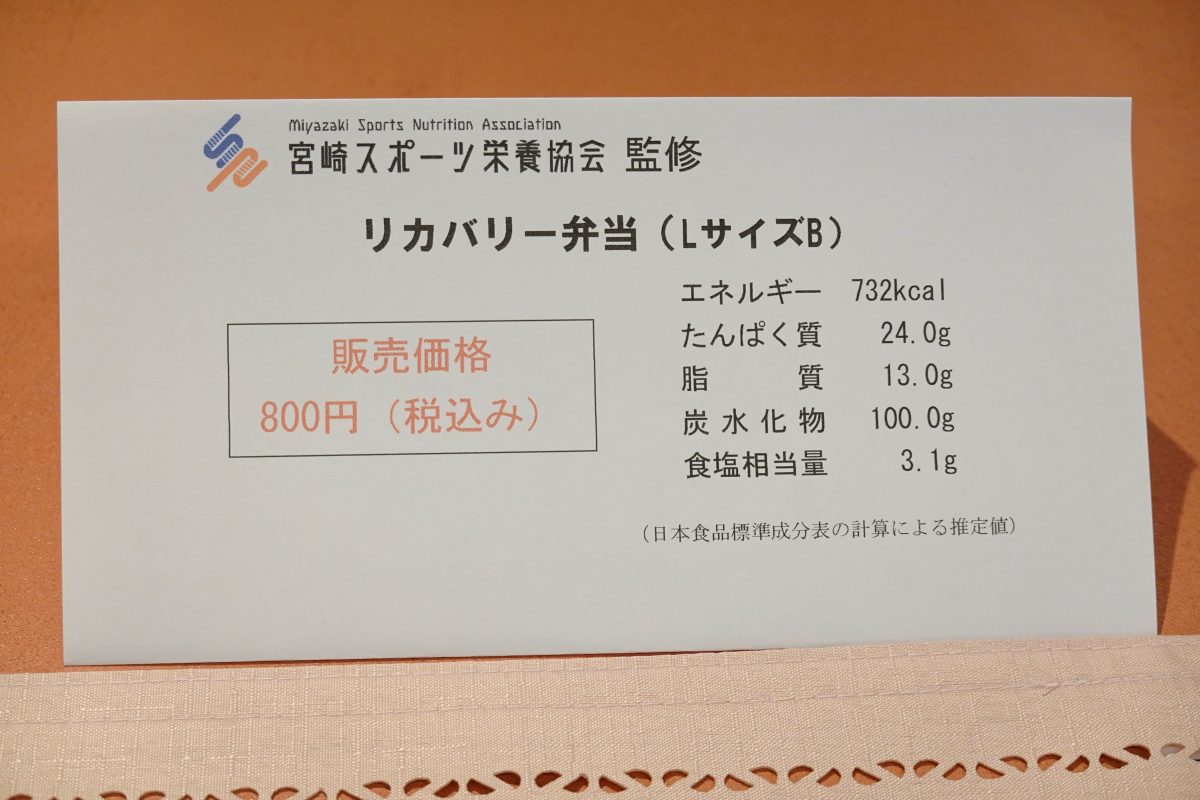

【リカバリー弁当の紹介】

セミナー休憩時間には、参加者向けに「リカバリー弁当」が提供されました。

中村氏から、この弁当は宮崎スポーツ栄養協会がくうらく亭と共同で開発したものであると紹介がありました。普段サポートしているチームへのアンケートで「暑い時期に揚げ物が食べにくい」という意見が多かったことから、選手のパフォーマンス向上と試合現場で食べやすい弁当を目指して開発されたそうです。今回は先行試食として提供され、実際の販売価格は異なるとのことでした。弁当はSサイズ、Mサイズ、Lサイズがあり、Mサイズは揚げ物なしで、主食、主菜、副菜、パスタ、果物、チーズなど、アスリートの基本食に必要な要素が全て盛り込まれた内容となっています。

参加者には、リカバリー弁当と共に宮崎県産日向夏100%ジュースも提供されました。このジュースには疲労回復に効果的なクエン酸が豊富に含まれていると説明があり、宮崎県産品としての紹介も兼ねて提供されたそうです。

リカバリー弁当は今後正式販売や卸売を予定しており、今回のセミナー参加者はくうらく亭に直接相談することで先行注文も可能であると述べられました。また、宮崎スポーツ栄養協会は、他の弁当業者や宿泊施設、企業からのアスリート向け食品開発・監修の依頼も受け付けていると述べられました。

第二部:パネルディスカッション「実践から見る選手のサポートの実際」

中村氏に加え、県立本庄高校サッカー部監督の前田茂樹氏、日章学園高校ボクシング部監督の秋吉健志郎氏が登壇し、稲田(MOC)のモデレートによるディスカッション形式で進行しました。

Q1: スポーツ栄養サポート導入のきっかけや既存指導との違い、現場の変化

前田監督(サッカー部): 以前からスポーツと栄養の重要性は認識していたものの、一般的な栄養指導では選手が継続できない課題があったと述べられました。

中村氏の指導は、従来の「どんぶり飯3杯」のような根性論とは異なり、体組成データ、特に「除脂肪体重」という数値で選手の状態を可視化してくれたことが大きかったと語られました。数値によって、選手自身が自身の努力(トレーニングや食事)が結果に繋がったかどうかを客観的に評価できるようになったため、監督が逐一指示しなくても、選手が主体的に行動するようになったと話されました。

現在では、選手がSNSで中村氏に直接食事の相談をしたり、食事の写真を送ってアドバイスをもらったりするようになったことで、食生活が改善され、筋力トレーニングへのモチベーションも高まったと述べられました。

秋吉監督(ボクシング部): 以前は選手に任せていた間違った減量法(極端な食事制限や水抜きなど)が多かったが、中村氏が介入してからは、除脂肪体重を重視し、筋肉量を落とさず、水分量を減らさない減量法を実践するようになったと話されました。これによりパフォーマンスが劇的に向上し、試合中にガス欠する選手が大幅に減少したとのこと。

また、成長期の選手で無理な減量が難しい場合は、中村氏のアドバイスで階級を上げる選択も行うようになったそうです。栄養に関しては自身の専門外であるため、全て中村氏に任せていると信頼を語られました。以前は減量していても体つきがプニプニだった選手が、除脂肪体重の管理によって引き締まった体になり、鏡で自分の体を見る選手が増えたと話されました。

中村氏(自身の経験との違い): 高校時代に「どんぶり飯3杯」という指導を受けていたが、当時はそれが間違っているとは考えていなかったと語られました。高校では体脂肪率まで測定していたものの、そこから先の評価はできていなかったと振り返り、現在では、体重増加が脂肪によるものなのか、筋肉によるものなのかを除脂肪体重の増減で正しく評価することが重要であると強調しました。

選手からの提案は基本的に否定せず、実践させてその結果を評価することで、選手自身が「どうすれば良いか」と問いかけてくるような自発的な行動を促しているそうです。除脂肪体重は、体重と体脂肪率が分かれば簡単に計算できる数値であり、より正確な測定には足と腕の両方で測定できる体組成計が良いとアドバイスしました。

Q2: 会場からの質問

1 . 参加者のAさんから、宮崎のスポーツ栄養が「遅れている」と感じた具体的な点と、栄養失調と栄養不足の概念の違いについて質問がありました。

中村氏の回答: 宮崎が遅れていると感じたのは、東京での公認スポーツ栄養士養成セミナーが現場実践に即した先端情報を提供していたのに対し、県内のセミナーは数年前の情報であったり、宮崎県では公認スポーツ栄養士がゼロであったことも背景にあると述べられました。栄養不足については、多くのアスリートは健康診断上は健康であるが、エネルギー不足による「アスリート貧血」や、朝食を抜いたり少量しか摂取しないことによるパフォーマンス低下が見られた時点で、栄養不足と判断していると説明しました。

2. 参加者Bさんからは、長時間(60km、12時間)のトレイルランニング中にジェルが受け付けなくなる際の補給食について質問がありました。

中村氏の回答: 極限状態では消化機能が低下するため、ジェルなどの高濃度なものは受け付けにくいことが多いと説明しました。個人差があるため一概には言えないとしつつも、練習中に本番に近い強度で様々な捕食(ゼリー飲料やスポーツドリンクなど)を試して、自分に合った捕食を見つけることが重要であるとアドバイスしました。

3. 中学生のクラブチームで野球の指導をしているというCさんからは、どうすれば効率的に体を大きくできるかという質問がありました。

中村氏の回答:中学生なら、身長を最大限に伸ばすこと(乳製品やカルシウムの摂取)を優先すべきだと強調しました。必要最低限の食事量に加え、空腹時にはおにぎりやパン、果物などを摂るなど、食事回数を増やして総摂取量を増やすことが体重増加に繋がると述べられました。大谷選手の体はプロで作り上げられたものであり、中学時代に同じ体を目指す必要はないと指摘。除脂肪体重の増加を指標とし、単なる体重増加ではなく、脂肪増加による敏捷性低下を防ぐことが重要だと語られました。また、トレーニング後30分以内の捕食が非常に重要であると述べ、指導者も選手が捕食を取りやすい環境作りを心がけるべきだと提言しました。

4 . ジビエ肉を販売しているというDさんは、ジビエはビタミンや鉄分などが豊富だが、どうすれば効率よく摂取できるだろうかと尋ねられました。

中村氏の回答:選手たちは、サラダチキンや豆腐などコンビニで手軽に手に入るものを摂っている。鹿肉バーなど手軽で美味しく、柔らかく食べやすい形態に加工できると、選手にとって魅力的な食材になるだろうと話されました。

5. 学校で教員をされているEさんは、スポーツ栄養サポート導入における保護者の反応や協力等について質問されました。

前田監督の回答: 保護者からの苦情は特になく、非常に協力的であると述べられました。むしろ保護者から「うちの子をもっとこうしたい」といった相談があるほどだそうです。選手に直接渡している体組成の結果が保護者にも共有され、保護者から「先生、これを保護者会にも送ってください」と言われることもあったと話されました。また、選手が思春期で監督や保護者の言うことを聞かない場合でも、保護者から中村氏に直接相談し、中村氏から選手に伝えてもらうことで効果があった事例も紹介されました。保護者だけが頑張っても選手に必要性が伝わらなければ無駄になるため、数値データなどを活用して選手自身が納得して取り組む環境を整えることが重要だと語られました。

秋吉監督の回答: 中村氏のサポートが始まる前は、保護者も減量法に悩んでいたのではないかと思うと述べられました。中村氏が料理の味を落とさずに低カロリーにするアドバイスなども行うため、保護者も喜んでいると話されました。

【終わりに】

前田監督: 今回の機会に感謝し、生産者から流通、行政まで様々な分野の方々との繋がりができたことを喜び、今後も継続していきたいと述べられました。

秋吉監督: 中村氏の熱い思いを改めて感じ、アスリート王国宮崎の一助となれるよう、今後も指導を頑張っていきたいと語られました。

中村氏: 宮崎県内のアスリートだけでなく、SNSを通じて県外(東京のプロボクサー、北海道の高校球児など)の選手もサポートしていることを紹介しました。今後は宮崎県の豊かな食材を使ったアスリートフードを県外に発信していくプロジェクトや、宮崎県全体が盛り上がる仕組みができるといいと述べられました。

| イベント名 | スポーツ×栄養×地域活性化 ~トップアスリートを育てる"食"のチカラ~ |

|---|---|

| 開催日程 | 2025/08/19(火)開催 |

| 開催時間 | 16:00~18:00 |

| 開催場所 | MOC |

| 参加費 | 500円 |